课程详情

历史,以漫长的时间为轴,在地理的空间得以实现。地理,是历史的舞台,同时也是历史的一部分,要想认识中国、认识世界,绝不可撇开其地理背景。历史的地理现象,既包含了人文地理,也涉及到自然地理。

然而,作为一门冷门学科,相信现在许多人对它还比较陌生,偶有一二相关知识,也大多来自于传统历史或地理教科书给予的既有结论,比如“平原地区适农耕”、“古代运河促进了经济繁荣”、“全球气候变暖威胁人类生存”……诸如此类。但这些结论从何而来?背后逻辑能否支撑其论点?大家是否鲜少想过?

拥有地理和历史双重学术背景的李新峰教授为我们指出:

“借用法国学者白兰士(Paul Vidal de la Blache)的话:‘地理提供了可能性’。引申之,一切环境条件下,皆可能出现欣欣向荣的人类生活模式与状态。某种状态、某些人群的影响大,不是看环境泛泛地给了他们什么,而是看他们面对环境努力获得的人均资源有多少。人均资源多则影响大,能产生的革新、特异分子也多。一直以来,人类面对的并非不同程度的挑战,而是不同类型的条件。其中只有一部分格外成功,所以有了历史。”

立足今天,对于喜欢游历历史现场、探寻古迹者而言,中国的悠久历史与广阔大地何尝不是一种具有多样可能性的“条件”,而对于历史的地理背景中客观因子的主观认知则是每个人可以从中获取的资源。

不同于传统历史或历史地理学研究成果展示,该系列课程的主要内容着眼于地理因素在历史中的位置,通过系统梳理自然、人文两大历时性动态变迁,设置八个框架,包含但不限于地形、气候、水文、植被、人口、族群、政区、交通、城市、古迹等因子。同时,炮制了各种“偏颇”认识以供思考,李新峰教授希望透过地理视角为大家提供一把了解历史以及学习独立思考的钥匙。在解读中国历史发展中地理密码的同时,完成从“这个我知道”到“根据所知,我有个想法”的思想淬炼。

以下“剧透”一部分课程内容,提前感受一下~~~

观点一

自古以来,“宅兹中国”“建中立极”的思想深入人心,中原大地的广袤平原似是中国历史之重心所在。但其实,中国历史中最富活力的地区是与山地有密切关系的山麓、盆地甚至山地本身。

详解

大平原粮食生产的畸形繁荣,养活了更多的人,但同时排斥、消泯了非粮食生产,降低了人均资源;大量的人口导致生活质量偏低,使其往往作为他人的人力资源而存在,而非作为历史主体的人生活。广义的山地则相反,人口受限于有限的粮食,竞争激烈,相对更容易产生革新、特异分子。

江南研学 @探知人文/摄

观点二

对全球气候变暖的担忧为零:变暖总比变冷好。

详解

纵观气候动态史,全新世一万年中气候有七、八次波动(突然变冷的数百年灾变),总体趋势是变冷。二十世纪的变暖的确特异,但不到一度,幅度比起人类历史、文明历史中的温度波动,不算太大。并且,目前人类的技术能力非石器时代可比,而历史上变暖似乎也没有变冷那样的灾难反应,这样看来,变暖总比变冷好。

西藏研学 @探知人文/摄

观点三

管饱的美洲粮食作物大大降低了中国人的生活质量。

详解

在自然植被微小的变迁演变的衬托下,栽培作物推进巨大,但随之而来的环境恶化、水土流失令人忧心。古代人口少,是因为产量低而非破坏能力弱,相反,产量低所以要更努力破坏环境,代价更大,所以水土流失古已有之。话虽如此,外来因素却可能扰动已有的进程,美洲作物特别是粮食作物,属于不择手段生存的“低端”污染源,其引进后造成的水土流失、地力下降、植被破坏、动物灭绝等诸多生态环境问题难以忽视,看似迅速养活了更多的人,实际上却大大降低了中国人的生活质量。

江南研学 @探知人文/摄

观点四

运河真的是繁荣吗?

详解

通过梳理历代运河的更迭脉络,国家固然选择了相对成本最低的方式,但相对最低的背后更多源于政治目标压倒一切,牺牲全社会的绝大部分资源来支撑运河体系。运河不仅运行维护成本相当高,除运粮外的利用率也是极低的,这样的运河繁荣,真的是繁荣吗?

北京研学 @探知人文/摄

基于知识直觉所催生的想法可能不一定完全合理,也可能频遭质疑,但在磕磕绊绊的尝试中反复思量订正后,可以完成一次次逻辑自洽的自圆其说,这当是新知的起点,也是上下求索的意义所在。

以“中国历史的地理背景”为核心内容的系列课程是近乎思考历史的一种尝试,相信在课程的最后你一定会建立起自己的知识框架体系。李新峰教授给予我们的思想淬炼之旅,不仅仅作用于认识历史,对于学习历史以外的知识、未来的每一次研学之旅都将大有裨益。

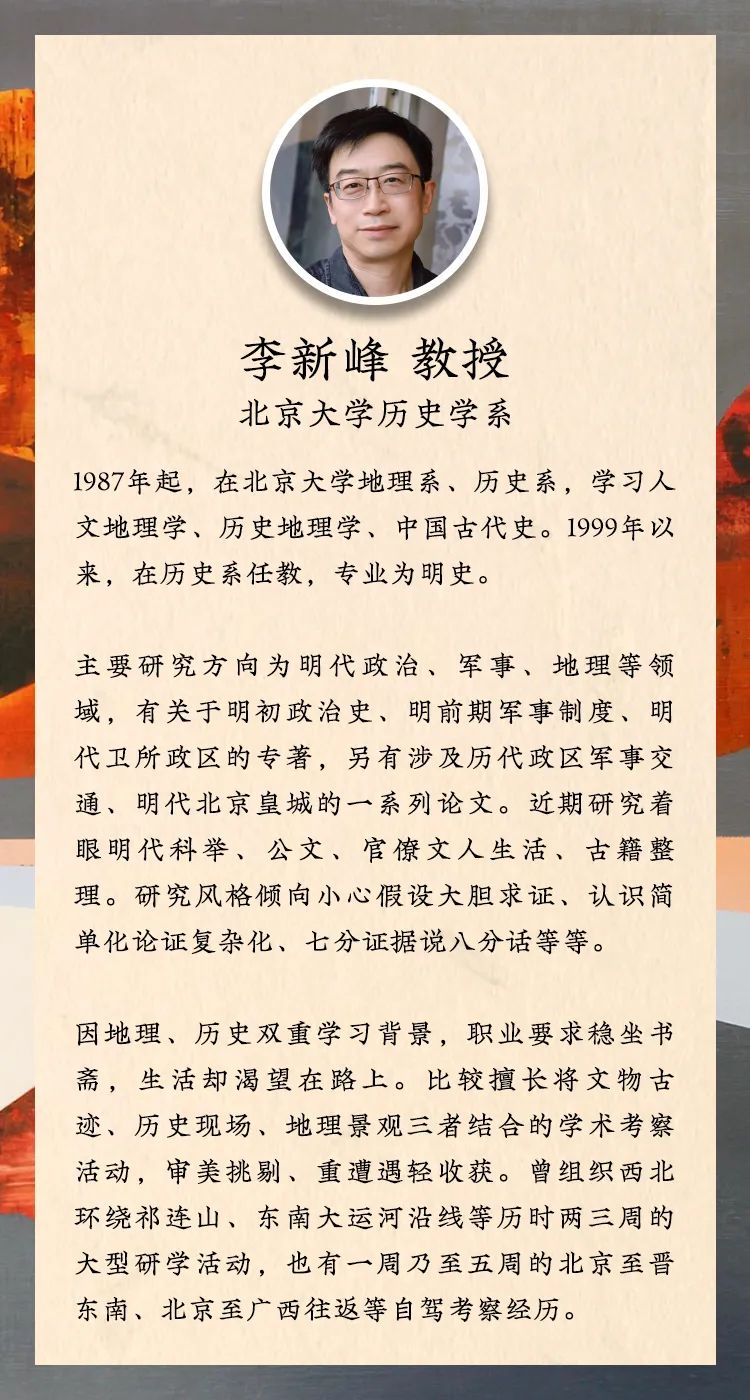

主讲导师

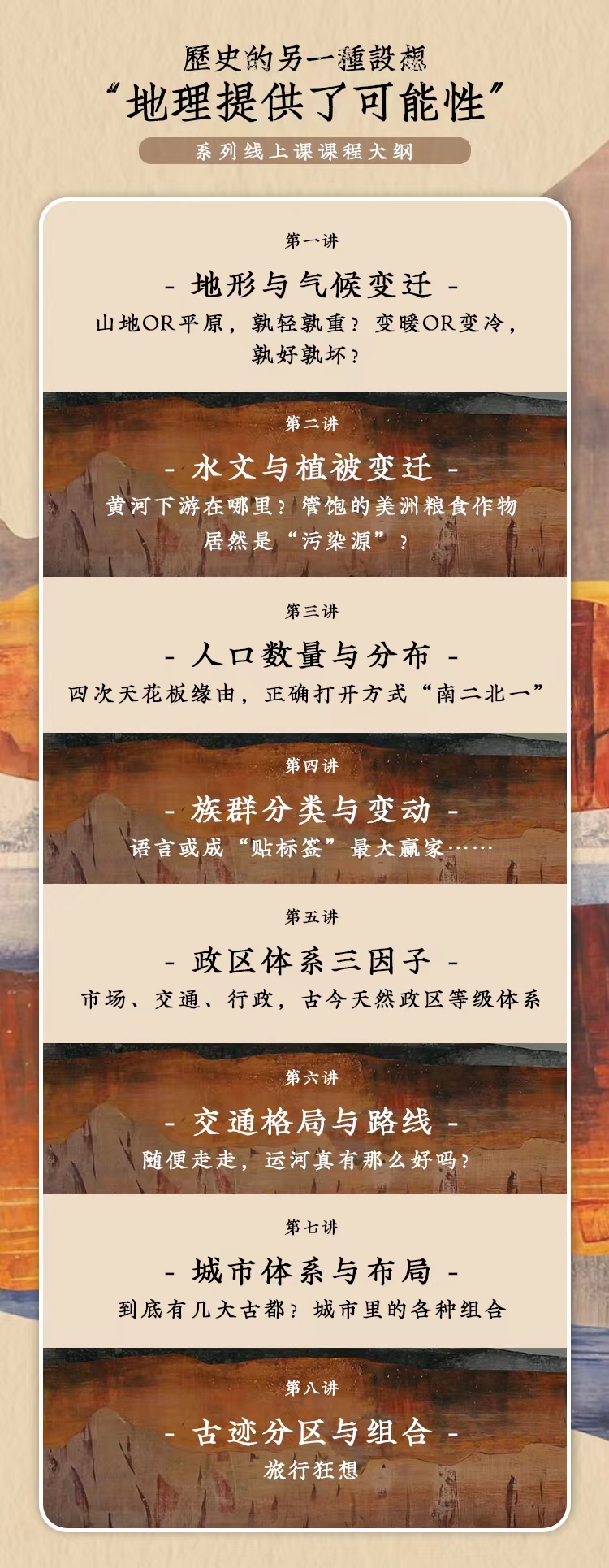

课程大纲

课程目录(8)

-

第1讲 地形与气候变迁

视频

第1讲 地形与气候变迁

视频

-

第2讲 水文与植被变迁

视频

第2讲 水文与植被变迁

视频

-

第3讲 人口数量与分布

视频

第3讲 人口数量与分布

视频

-

第4讲 族群分类与变动

视频

第4讲 族群分类与变动

视频

-

第5讲 政区体系三因子

视频

第5讲 政区体系三因子

视频

-

第6讲 交通格局与路线

视频

第6讲 交通格局与路线

视频

-

第7讲 城市体系与布局

视频

第7讲 城市体系与布局

视频

-

第8讲 古迹分区与组合

视频

第8讲 古迹分区与组合

视频